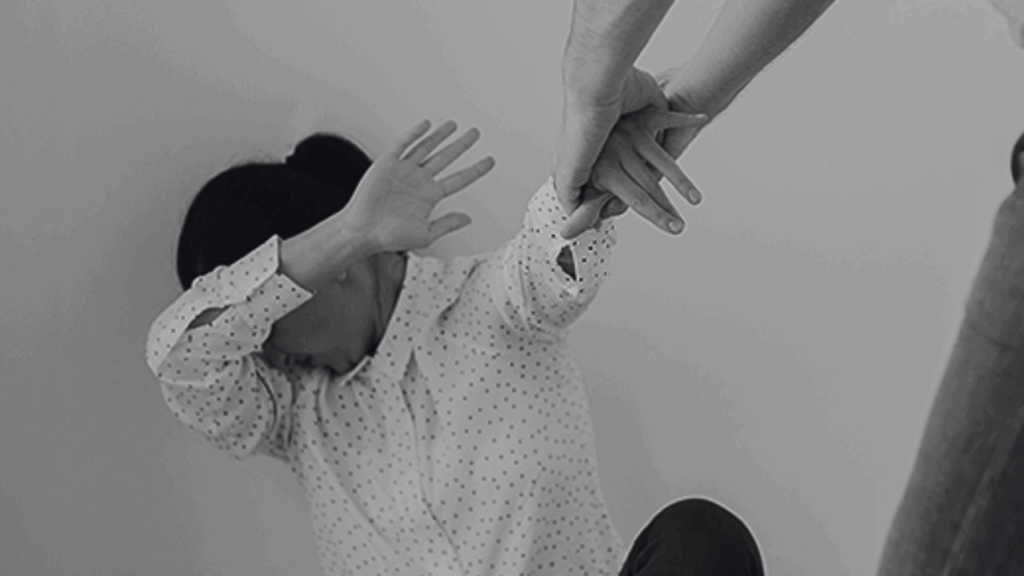

子供が暴言を打ち、物を壊し、時には身体的な暴力まで振るうようになったら…

「いつかはわかってくれる」 「家族のことなら自分たちでなんとかすべきだ」

そんな思いで何年も我慢してきたご家庭も少なくありません。

しかし、現実は、そのままにしておくほど簡単な問題ではありません。

我が子に暴力を振るわせることに、心身共に疲弊しているご家庭はたくさんあります。

この記事は、そんな実態を「家族だから…」と見て見ぬふりをせず、「本当は何が起きているのか」を解析し、親として取るべき第一歩を明らかにします。

実際に20年以上、暴力、金銭要求、家庭内での緊張状態を「暴力を振る子の問題」としてではなく、「親子関係のスタートラインを再構築する問題」として観たとき、親の行動は、この問題の根本的解決に直結します。

現在、子供からの暴力や強い言動に悩んでおられるなら、

「誰にも話したことがない」

「これは自分の育て方が悪かったのかもしれない」

と、自分を責める前に。

まずは、「家庭の中で何が起きているのか?」を

少しだけ“外の視点”から見つめ直してみてください。

それが、親にできる最初の第一歩です。

家庭内暴力とは?子どもが親にふるう暴力の定義と種類

「家庭内暴力」と聞くと、多くの人が親から子への虐待や、配偶者間のDVを思い浮かべます。

しかし実際には、子どもが親に暴力をふるうケースも、年々深刻化しています。

たとえば次のような行為は、すべて「家庭内暴力」にあたります:

- 怒鳴る、大声で責め立てる

- 壁やドアを殴る、物を投げる・壊す

- 親を見下すような態度、無視や威圧的な言動

- お金を何度も要求し、断ると暴れる・脅す

これらの行動は一見、思春期の反抗のように見えるかもしれません。

でも、暴力はどんな理由があっても正当化できないということを、まずはしっかり確認しておく必要があります。

そして見逃してはいけないのが、

「こうした暴力は突然始まるわけではない」ということです。

暴力の背景には、

親との関係、育ってきた環境、そして子ども自身が抱えてきた“心のゆがみ”が隠れていることが多いのです。

子どもが親に暴力をふるう“本当の原因”とは?

子どもが親に暴力をふるう

この事実を前に、「どうしてこんな子になってしまったのか…」と戸惑い、悩まれていることと思います。

でも、どうか知っておいてください。

子どもたちは、最初から人を傷つける存在として育ってきたわけではないということを。

私たちがこれまで向き合ってきた数々のご家庭には、ある“共通の傾向”がありました。

それは

育ってきた家庭環境や、親との関わり方の中に、暴力へとつながる「土壌」があったということです。

たとえば、こんなケースが挙げられます

- 幼いころから過干渉や過保護で、失敗する経験がほとんどなかった

- 親が先回りして道を整えすぎた結果、挫折に極端に弱くなった

- 親の理想や期待に応えようと頑張る一方で、「そのままの自分」では受け入れてもらえないと感じてきた

- 幼い頃から厳しく育てられ「こうすべき」「こうでなければ」と感情を押し殺して生きてきた。

- しつけの名のもとに親からの体罰や暴言を受けながら育ってきた。

- 思春期以降も自立を促されることなく、精神的にも経済的にも親に依存したまま大人になってしまった

こうした背景を持つ子どもは、

自分の気持ちをどう伝えればいいのかがわからず、感情をコントロールする力も育たないまま、年齢だけが大人になっていきます。

その結果

不満や不安が積み重なったとき「怒鳴る」「暴れる」「物に当たる」といった、幼いころのままの方法でしか感情を表現できないのです。

このような状況で悩んでいませんか?

「これは家族の中のことだから…」

「誰かに話しても、理解されないかもしれない…」

「こんなことを知られたら恥ずかしいし、きっと情けない親だと思われる」

そう思って声を上げられずにいませんか?

私たちのもとには、次のようなお悩みが寄せられています

- 最初は壁や物に当たるだけだったのが、とうとう身体的な暴力に発展した

- 怒鳴る、暴れる、物を壊す…そんな日常が“普通”になってしまっている

- 言動がどんどんエスカレートし、包丁を持ち出すようになった

- 繰り返しお金を要求され、断ると怒鳴り、暴れ始める

- 何時間にもわたって恨みつらみをぶつけられ、心がすり減っている

- 警察を呼んでも、他人の前では普通に振る舞うため、対応してもらえない

- 夜中に大きな物音を立てられ眠れず、ご近所からも苦情がきている

- 毎日息子の顔色をうかがう生活に、心身ともに限界を感じている

もし、当てはまることがあれば、

「そのうち落ち着いてくれるだろう」

「根は悪い子じゃないから…」

そんなふうに、自分に言い聞かせて見て見ぬふりをしないでください。

親として向き合うべき現実から目をそらし続けることで、状況はどんどん悪化していきます。

これは、支援が必要な“家庭内暴力”です。

どうか、今この瞬間から、変わる覚悟を持ってください。

実際、家庭内暴力の背景には、繰り返される金銭要求(お金の無心)が絡んでいるケースも少なくありません。

👉 【子供からのお金の無心】現場を知り尽くす専門家が語る

もあわせてご覧いただくと、より理解が深まります。

親が変わらなければ、子どもは変わらない

「もう何年も我慢してきた」

「どうすればいいか分からなかった…」

そんな親御さまに、まずお伝えしたいのは――

どんな理由があっても、暴力は決して受け入れてはいけないということです。

「怒らせた自分が悪い」と思っていませんか?

「もう何年も我慢してきた」

「どうすればいいか分からなかった…」

そんな親御さまに、まずお伝えしたいのは――

どんな理由があっても、暴力は決して受け入れてはいけないということです。

息子や娘からの暴力が続くと、こんな考えが浮かんでくることがあります。

「私の接し方が悪かったのかもしれない…」

「この子の人生を壊してしまったのかもしれない…」

「暴れるのも、苦しんでいるサインだと思えば我慢できる…」

でも、たとえ過去に至らなかった部分があったとしても、

暴力を受けていい親なんて、ひとりもいません。

言葉による「見えにくい暴力」もある

暴力とは、殴る・蹴るといった身体的なものだけではありません。

以下のような言葉による攻撃もまた、立派な暴力にあたります。

「お前のせいでこうなった」

「こんなふうに育てたんだから当然だ」

「俺の人生を返せ」

こうした恨みや責任転嫁の言葉を日常的に浴びせられていると、

知らず知らずのうちに、親自身の心に**“罪悪感”が刷り込まれて**しまいます。

親が今できる、たった一つのこと

それは、**「次に暴力が起きたとき、どう対応するか」**を具体的に決めておくことです。

「また始まった…」とただ我慢するのではなく、

「気が済めばそのうち収まる」と見過ごすのでもなく、

親御さま自身の命と安全を守ることを最優先にしてください。

家庭内暴力は、単なる感情の爆発ではありません。

本来であれば支援を要する深刻なSOSです。

そのサインを、親が1人で抱え込まないことが、状況改善の第一歩になります。

よくある質問

Q:息子が親に暴力をふるうのはなぜですか?

A:幼少期の愛情不足や、過干渉・承認欲求の満たされなさなどが積み重なり、感情のコントロールが育たないまま大人になることが原因です。

Q:娘が暴れるようになってきました。これも家庭内暴力ですか?

A:はい。暴言・暴れる・物を壊すなどの行動は、性別に関係なく家庭内暴力に該当します。

Q:警察に通報してもよいのでしょうか?

A:はい。ご自身やご家族の命に関わる状況であれば、迷わず通報してください。

暴力を止めるために実際にできる5つの対策

暴力を止めたい。けれど、どう動けばいいのかわからない――

そんな親御さまに向けて、実際にすぐ行動に移せる5つのステップをご紹介します。

1 自分の安全を最優先に行動する

まず最も大切なのは、親御さまご自身の命と身体を守ることです。

「逃げる」という選択は、決して“負け”ではなく、“勇気ある行動”です。

・危険を感じたら、その場からすぐに離れる

・鍵のかかる部屋に避難する

・いざというときに逃げ込める場所をあらかじめ決めておく

2 警察への通報をためらわない

「家庭のことだから…」と通報をためらう必要はありません。

暴力や命の危険を感じたときは、ためらわず110番してください。

警察を呼ぶという行動が、子どもに「親は本気で向き合っている」という強いメッセージになります。

3 言動を記録に残す

暴言や暴力があった日時・状況を、できるだけ具体的に記録しましょう。

・メモや日記に残す

・写真や音声などの証拠を残す(可能であれば)

こうした記録は、後に行政機関や支援団体に相談する際に、大きな支えとなります。

4 一時的に距離をとる選択肢を持つ

同じ空間で我慢を続けることが、かえって状況を悪化させることもあります。

一度距離をとることは「逃げ」ではなく、「立て直すための選択」です。

・親戚宅や福祉施設への一時避難

・家庭内での住み分け(部屋を分ける、生活時間をずらす)

5 公的支援や専門機関に相談する

「なんとか自分たちで解決しなければ」と思い詰めないでください。

むしろ、“外の力”を借りることこそが、今できる最も効果的な手段です。

・地域の福祉課やDV相談窓口

・親子関係に詳しい支援団体

・心療内科や訪問支援などの医療・福祉機関

第三者の目を入れることで、これまで気づけなかった選択肢が見えてきます。

「子どものために」は本当に子どものため?

「この子も、いつかは変わってくれるはず」

そう信じて、これまで耐え続けてきた親御さまへ――

一度、想像してみてください。

もし、親御さまがいなくなったその後、

お子さまは一人で社会を生き抜くことができるでしょうか?

- 感情の扱い方を知らず

- 衝突のたびに暴力で解決しようとし

- 誰かに依存したまま、自立できないままで…

そんな状態で社会に放り出されたとき、

一番苦しむのは、その子自身なのです。

だからこそ、「親であるうちに」やるべきことがあります。

それは――

親御さま自身が“変わる”ことに踏み出すこと。

「変える」のではなく、「変わる」こと。

お子さまの人生を本当に救いたいと願うのなら、

まずは親である自分自身が、これまでの関わり方を見つめ直す勇気が必要です。

私たちは、これまで多くのご家庭を支援してきました。

そして確信しています。

家庭内暴力の終わりは、

いつも「親が変わる決意をした日」から始まります。

兄弟からのSOS「どうにかしてほしい」

「家庭のことは、家族の中で何とかすべき」

そう思い、親だけで抱え込もうとしていませんか?でも実際には、親以上に深刻な危機感と不安を抱えているのが、

すでに家を出た兄弟姉妹たちです。

たとえば、私たちのもとには、こんな切実な声が届いています:

- 「実家で兄が暴れていて、両親が怯えて暮らしています」

- 「母は何度もケガをしているのに、父も何も言えずに黙認している」

- 「家を出ている自分には何もできず、ただ苦しい」

- 「このままだと、親が亡くなった後に弟の面倒を見なければならない。将来が怖い」

- 「専門家から親を説得してほしい。本人ではなく“親が問題”だと思っている」

こうした声に共通しているのは、

暴力を受けている親を心配する気持ちと同時に、

「自分が背負わされるのではないか」という強い不安です。家庭内暴力は、決して“当事者だけの問題”ではありません。

家族全体が、深く傷ついているのです。

「優しい日もあるから…」

「きっといつか変わってくれる…」

そうやって見過ごしてきたその態度が、

家族の未来をも蝕んでいきます。

“今”親が本気で向き合うこと。

それが、暴力をふるう本人だけでなく、

家族全体の未来を守る唯一の選択です。

家庭内暴力の終わりに向けて今できること

もう“親子だけの問題”ではありません

「これくらい、うちの家庭の問題だから…」

「他人を巻き込むなんて、恥ずかしい」そう思って、誰にも相談できずにいませんか?

でも実際には、“家庭の中だけ”で解決できる段階を超えているケースがほとんどです。

暴力、暴言、金銭の要求、支配的な態度――

それが日常になっているとしたら、すでに家庭は“限界”を迎えている状態です。

家庭の崩壊を止めるには、“外の力”が必要です

親が我慢を重ねて、感情の爆発を受け止め続けることは「愛情」ではありません。

それはやがて、親も子も共倒れしてしまう危険な道です。だからこそ、**“外の視点”や“第三者の力”**を借りることが不可欠です。

- 地域の福祉窓口

- 自治体のDV相談ダイヤル

- 親支援を専門とする民間団体

- 心療内科・カウンセラー・訪問支援

こうした支援機関は、親子関係の再構築に向けて、

冷静で実践的なサポートを提供してくれます。

ジーサポートのサポート体制

私たちジーサポートでは、

20年以上にわたり、子どもの自立支援と親子関係の回復に取り組んできました。「うちの子にはもう希望がないかもしれない…」

「今さら誰かに相談なんてできない…」そう思っている親御さまにこそ、ぜひ私たちのサポートを届けたいと願っています。

あなた一人では、ありません。

家庭内の混乱と孤立を、外の力で一緒に変えていきましょう。

📩【無料相談・お問い合わせはこちら】

ジーサポート公式サイトより受け付けています。

🌱最後に…あなたが今、この記事にたどり着いてくださったこと

この記事をここまで読まれたあなたは、きっと本気で「この状況をなんとかしたい」と願っておられる方だと思います。

もしかしたら、これまでに誰にも相談できず、孤独の中で悩んでこられたかもしれません。

この記事では、少し踏み込んだ内容もお伝えしました。

でもそれは、あなたが「変わりたい」と思っているからこそ、きっと届くと信じて書いています。

私たちは、これまで何百ものご家庭と向き合ってきました。

どんなに長い年月が経っていても、「親が動いたその日から」状況は変えていけます。

どうか、ご自身を責めすぎないでください。

まずは、あなたが「話してみよう」と思ったその一歩が、未来への大きな変化につながります。

お気軽にご相談くださいね。